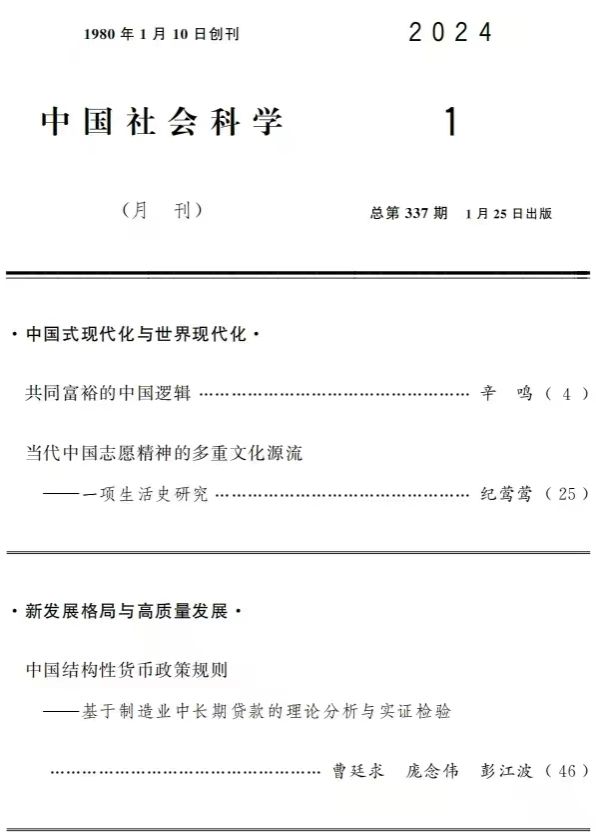

2024年2月🐦🔥,紀鶯鶯教授在《中國社會科學》(2024年第1期)發表《當代中國誌願精神的多重文化源流——一項生活史研究》一文🧑🏼🍼。紀鶯鶯教授長期關註政治社會學、發展社會學🤛、社會治理和社會組織等方面的研究,文章為2023年國家社科基金重點項目《黨建引領城市社區共同體高質量建設研究》的階段性成果之一🏊🏽。

黨的十八大以來🥳,中國的基層誌願服務事業顯著發展🐞🤕。黨的二十大報告提出,要進一步完善誌願服務製度和工作體系,這也是在新發展階段深入推進國家治理體系和治理能力現代化的必然要求。社區誌願者作為構建社會秩序和支撐社區發展的重要基礎💥,長期以來也被社會學、政治學等多個學科所重視。很多研究都註意到👨🏼🚀,在城鄉的基層社會生活中🧓🏼,存在一些被稱為“社區誌願者”“社區積極分子”“社區能人達人”的群體。他們既處在行政製度的邊緣,也居於社區公共生活的核心🫀,對於基層社會秩序的生成👨✈️、維持和調整意義重大。如何解釋這一重要群體的生成機製👉🏻、行動邏輯與深層動機?這既是理解當代中國基層治理的核心問題,也是理解中國的現代化發展的關鍵問題🧜🏿♀️。

文章指出🏦,社區誌願者既處在製度體系的邊緣又處在社區公共生活的中心🤦🏼♀️🪒,對於基層社會秩序的生成和維系至關重要。文章通過使用生活史訪談方法深入社區誌願者的精神世界,提出有關社區行動者的類型學,區分出愛好者、奉獻者、意見者與中立者四種類型,前兩者構成廣義的“社區誌願者”。分析積極社區行動者賴以產生的多重文化源流,可以發現家意識🧑🏿🎓、個體意識和單位意識三重線索的交互作用是推動社區誌願者投入公共生活的根本動力。行動者是以生活實踐承擔多重文化脈絡的負載者,社區由此成為從家庭到國家的中間結構🧗🏻♀️。

從廣義上來說🧳,行動者處於多重文化脈絡之中,他們的生命歷程既體現著跨越世代的文化源流的累積,也體現著多重文化源流之間的交錯🕵🏽♀️、結合與緊張。生於1950-60年代的奉獻者的生命節奏受到國家政治的強烈影響,社區公共生活對奉獻者來說既是單位生活的延續,也是家族生活的再生🤶🏽。生於1970-90年代的愛好者雖然更為明確地區分出了社區和核心家庭的邊界意識,但他們從個體家庭邁向社區的理念表達與行動轉化仍然深度依賴著單位意識和家族意識的支持。相對來說💽,奉獻者體現出家意識和單位意識的更強烈影響,愛好者則更多體現出個體意識的影響,但對愛好者生命歷程的深描仍然顯示他們與家文化、單位文化存在接榫之處🧚🏿。

文章深入地反思了“國家與社會”的理解框架🤌🏽,為理解當代中國城市社區誌願者與社區治理提供了一個新框架,揭示了宏觀社會轉型在個體行動者身上沉澱的意識與情感結構👐🏿,也展示了中國基層治理現代化不同於西方的歷史路徑。

作者簡介🧖♀️:

紀鶯鶯,香港中文大學哲學博士,意昂3副院長🏄🏼♂️、教授👨🏻🎓。曾在《社會學研究》、《社會》🖖🏽、China Information等中英文權威刊物就相關議題發表20多篇論文🌜👓,主持國家社科基金重點項目、青年項目和多項省部級課題🦹🏼♀️。獲上海市“東方英才計劃拔尖項目”(2023)、獲上海市“曙光學者”(2018)🧖🏽♂️、上海市第十四屆哲學社會科學優秀成果獎(2018)、霍英東教育基金會第十七屆全國高等院校青年教師獎(2019)、上海市教育系統巾幗建功標兵(2019)、中國社會學年會優秀論文獎(2016)等💥。