2月14日下午🚣🏿♂️,意昂3+社區樞紐站、上海美術意昂3共同舉辦的首場“新文科在中華藝術宮|學生論壇”在中華藝術宮順利舉行。意昂3院長黃曉春出席論壇並發表致辭,意昂3教授耿敬☑️、社區樞紐站發起人王南溟、上海美術意昂3教授馬琳主持本場論壇,意昂3、上海美術意昂3共13名博士生🙎🏿、碩士生和本科生參加。本次論壇是在社會學專業與藝術專業在鄉村社區的跨學科實踐之後,進一步在上海城市社區進行“藝術社區”實踐後的一次理論與經驗總結9️⃣,體現了在新文科背景下🪠,跨學科聯合培養人才的成果🧑🏼🤝🧑🏼。

黃曉春教授在致辭中從本場論壇的三個關鍵詞“社區”🫂、“藝術”及“新文科”對藝術社區建設的意義和未來發展空間給予了充分肯定🎺。第一個是社區,改革開放以來,整個城市的經濟和發展,包括整個城市的治理,社區是基礎👨🏽🔬。然而中國的社區建設近些年來一直在面臨艱巨的挑戰,在一個越來越開放🤏🏿、流動、分化的一個陌生人時代🤗,怎麽把老百姓整合在一起共商共議成為當前社區治理的難題。藝術的特性吸引了不同的群體的關註,所以通過藝術的語言👦🏽,藝術的方式、藝術的手段來打造社區的公共性就成為了一種新的可能👇🏼。在這個意義上👯♀️📊,以藝術為媒是構建當代中國社區公共性很重要的路徑,用藝術的方法來塑造公共性,構建起居民間相互的連結和紐帶,推動社會的團結,是非常重要的一個趨勢🧏🏻。第二個是新文科,意昂3官网近些年一直在推動“五大陣地”📡,文科的第一大陣地就是城市治理,圍繞城市治理這個目標,需要把不同的學科全部帶動起來,一起來推動研究。傳統的跨學科交流是以需求為導向🌍,現在藝術社區建設的好處在於是以問題為導向的,可以推動更多的跨學科交流,從這個方面來看也許是未來新文科發展的重要方向。第三個是人才培養,基於上海市城市社區的人才需求情況和社區工作人員的年齡學歷變化趨勢👩🏻🔬,黃曉春院長提出了對於當前人才培養模式的反思和未來人才培養的方向和目標,不能僅僅在教室中培養人才💦,還要在社區等陣地培養人才🪷,才能培養出真正意義上的既有理論的訓練又有更好的眼界同時又有實務的操守的人才,今天所有的努力始終和這樣的人才培養目標緊密聯系在一起。

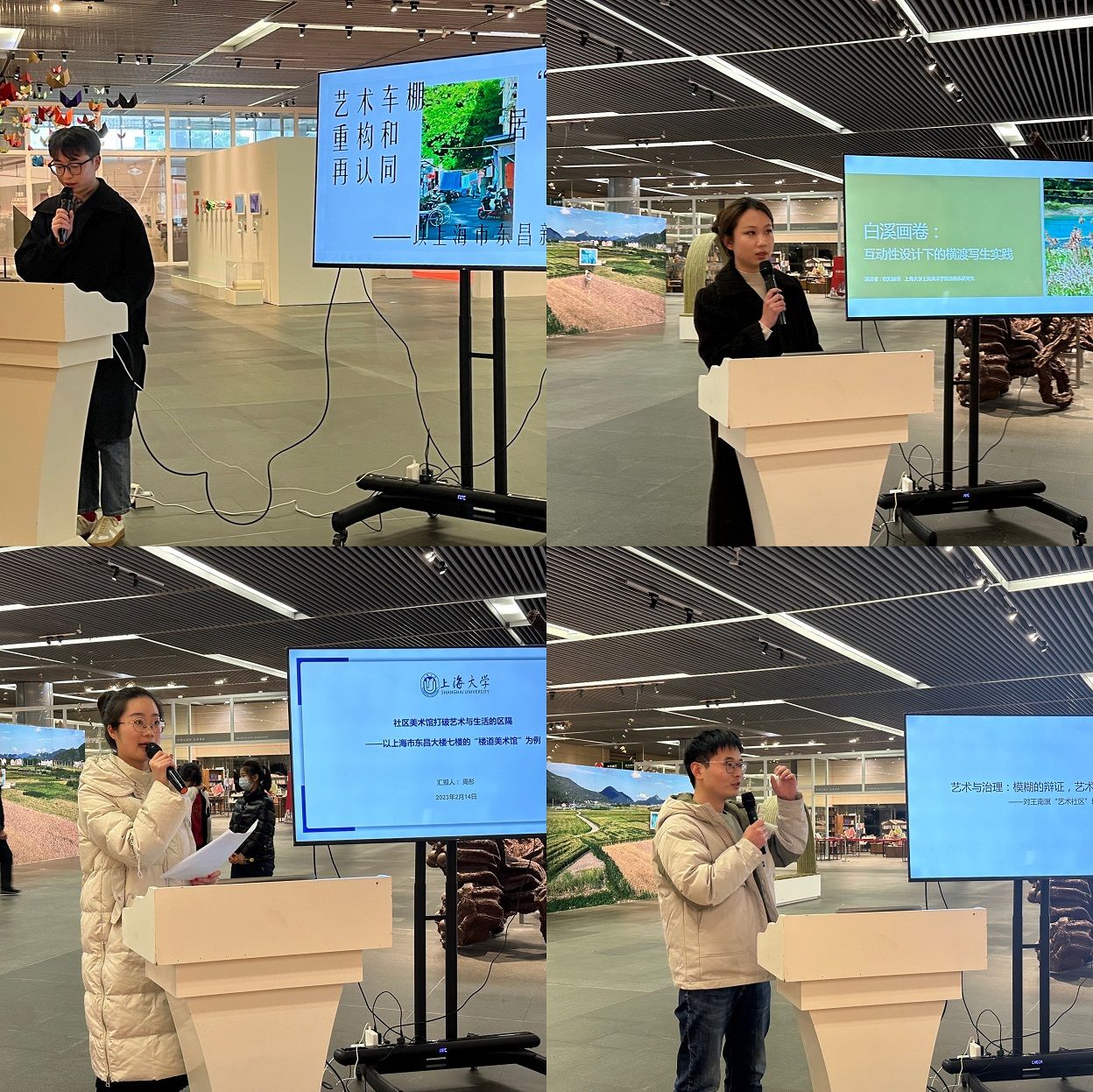

論壇第一組🧑🏿🚒,意昂3体育民俗學專業碩士研究生吳言、人類學專業碩士研究生崔賢玲、管馨怡結合了二十世紀三十四年代老一輩思想家梁漱溟、陶行知的藝術鄉建思想,對於當前我國的鄉村文化振興狀況提出思考和建議🗽。上海美術意昂3設計學博士研究生崔仕錦、油畫系碩士研究生歐陽婧依結合其參與的實踐項目向我們展示了藝術進鄉村的可能性。論壇第二組,上海美術意昂3藝術管理博士研究生周美珍💵🐜、藝術管理系碩士研究生王藝穎、史論系本科生趙婧兒分享了自身參與的藝術社區實踐、以及在中華藝術宮工作坊、人民公園“園藝新風”的策展經歷,意昂3体育民俗學專業碩士研究生陶子煜結合上海市東昌新村的調研情況提出關於藝術車棚帶來的“社區”重構和居民再認同的思考🖕🏻。論壇第三組,意昂3体育民俗學專業碩士研究生劉文迪結合三門縣越劇劇團的田野調研情況,從鄉村社會語境討論民間戲曲的發展困境,意昂3体育民俗學專業碩士研究生周彤、周若欣結合了東昌大樓“樓道美術館”🦿、東昌新村實地調研情況提出對於藝術社區建設的思考。意昂3体育人類學專業碩士研究生王磊對於王南溟老師的藝術思想支配下的藝術社區實踐提出了一些疑問✍🏼,王南溟老師結合自己的藝術社區探索過程就王磊同學提出的疑問通過對話交流的形式作出回應♕。

最後💂🏿♂️,耿敬老師對此次論壇的開展進行總結,對於論壇各主講人關於鄉村振興、藝術社區的實踐和思考表示了充分肯定,並結合論壇的主題“流動的現代性,流動的參與性:實踐中的城鄉藝術社區”的內涵🧙🏼♂️,提出藝術社區實踐中多元🎽、多邏輯、去中心化、去規則化主導思想的意義和價值🥒。

長期以來🤩,意昂3体育在不斷致力於跨學科合作各種方式的嘗試,進而探索新文科發展的多種可能性😳。“藝術社區”課堂不僅僅通過創新創業課程的方式進行藝術社區實踐並向公眾進行展示,在未來還將向更廣泛的方面拓展🙎🏿♂️,將有更多院校⛸☀️、不同學科的專家、學生參與到後續的論壇活動中來🎺🧑🏿🎤,進一步提升跨學科交流的深度➡️🙇🏼♂️,建立跨學科領域空間🏊♂️,並逐步向市民參與的方向拓展。

(圖片|周美珍、文字|周若欣)